Die Haut, unser größtes Organ und die sichtbarste Hülle unseres Körpers, wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft primär unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet. Muttermale, Sommersprossen und andere Pigmentflecken gelten häufig als individuelle Schönheitsmerkmale. Hinter dieser oberflächlichen Betrachtung verbirgt sich jedoch eine ernste medizinische Realität: Hautkrebs. Als weltweit häufigste Krebserkrankung stellt er eine ernstzunehmende Gefahr für die Volksgesundheit dar. Der jährliche Check-up beim Dermatologen ist daher keine Frage der Eitelkeit oder der Kosmetik, sondern eine lebenswichtige Maßnahme der Präventivmedizin, die weit über oberflächliche Belange hinausgeht.

Dieser Bericht beleuchtet die Hautkrebsvorsorge als eine essenzielle, interdisziplinäre Aufgabe. Er analysiert die aktuellen statistischen Gegebenheiten, erklärt den detaillierten Ablauf einer professionellen Untersuchung, beschreibt, auf welche Merkmale Experten achten, und beleuchtet die wissenschaftliche Debatte um den Nutzen und die Grenzen des Screenings. Ferner werden konkrete Anleitungen für die persönliche Vorsorge und Prävention im Alltag gegeben. Ziel ist es, die Hautkrebsvorsorge als eine umfassende Strategie zu präsentieren, die von der Epidemiologie über den klinischen Ablauf bis hin zur individuellen Verantwortung reicht.

Die nackten Zahlen – Epidemiologie und demografischer Wandel des Hautkrebses in Deutschland

Die Häufigkeit von Hautkrebs in Deutschland ist ein alarmierendes und zugleich komplexes Phänomen. Als eine der häufigsten Krebsarten nimmt die Zahl der Neuerkrankungen seit den 1980er-Jahren stetig zu. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und des BARMER-Arztreports 2025 stellt das maligne Melanom – der gefährlichste Typ – bei Männern die fünfthäufigste und bei Frauen die vierthäufigste Krebserkrankung dar. Für 2020 wurden in Deutschland 11.320 Neuerkrankungen bei Frauen und 12.240 bei Männern diagnostiziert. Die viel häufigere, aber weniger aggressive Form des sogenannten „weißen Hautkrebses“ (Basalzell- und Plattenepithelkarzinom) betraf im gleichen Jahr 96.490 Frauen und 112.300 Männer. Seit 2005 hat sich die Zahl der Melanom-Fälle mehr als verdoppelt und die des weißen Hautkrebses beinahe verdreifacht.

Der Anstieg der Inzidenz ist auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen. Einerseits haben veränderte Freizeitgewohnheiten wie häufigere Fernreisen und die Nutzung von Solarien zu einer erhöhten UV-Exposition geführt, die der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs ist. Andererseits ist der Anstieg der Diagnosen nach der Einführung des Hautkrebs-Screenings als Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2008 auch ein direkter Effekt der verbesserten Früherkennung. Die gesteigerte Aufmerksamkeit für verdächtige Hautveränderungen führt dazu, dass Tumoren in einem früheren Stadium entdeckt werden, die andernfalls möglicherweise unentdeckt geblieben wären. Es handelt sich dabei um einen „Detection Bias“ – eine Zunahme der Fallzahlen, die nicht zwingend auf eine reale Zunahme der Krankheitsfälle zurückzuführen ist, sondern auf deren verbesserte Auffindung.

Eine detaillierte Betrachtung der demografischen Daten offenbart zudem geschlechtsspezifische Unterschiede. Die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate lag 2020 bei Männern bei 19,9 Fällen pro 100.000 Einwohner und bei Frauen bei 19,1 Fällen pro 100.000 Einwohner. Auffällig ist, dass die Inzidenz bei Männern ab 60 Jahren deutlich höher ist als bei Frauen, während im mittleren Erwachsenenalter (30 bis 59 Jahre) Frauen minimal häufiger betroffen sind. Der BARMER-Arztreport 2025 verbindet die höhere Krebsrate bei Frauen der Jahrgänge 1960 bis 1970 mit der verstärkten Nutzung von Solarien in den 1980er- und 1990er-Jahren, was die langfristigen Folgen einer ungeschützten UV-Exposition unterstreicht. Die demografische Alterung der Gesellschaft wird die absoluten Krankheitszahlen weiter steigen lassen, da das Risiko mit zunehmendem Alter signifikant ansteigt.

Trotz des dramatischen Anstiegs der Inzidenz ist die altersbereinigte Mortalität des malignen Melanoms in den letzten Jahren nahezu unverändert geblieben. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate hat sich in Bayern leicht verbessert und lag 2021 bei 94 % für Männer und 95 % für Frauen. Die Diskrepanz zwischen steigender Inzidenz und weitgehend stabiler Mortalität legt die Vermutung nahe, dass Tumoren nun in einem Stadium erkannt werden, in dem sie gut behandelbar sind, oder dass es sich um Fälle handelt, die auch ohne Früherkennung nicht tödlich geworden wären. Diese Frage ist zentral für die wissenschaftliche Debatte, die in einem späteren Kapitel näher beleuchtet wird. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten epidemiologischen Daten zusammen:

| Kategorie | Malignes Melanom | Weißer Hautkrebs (NMSC) |

| Neuerkrankungen 2020 (absolut) | Männer: 12.240 Frauen: 11.320 | Männer: 112.300 Frauen: 96.490 |

| Altersstandardisierte Inzidenzrate (2020) | Männer: 19,9 pro 100.000 Frauen: 19,1 pro 100.000 | Männer: 86 pro 100.000 (regional) Frauen: 59 pro 100.000 (regional) |

| Rel. 5-Jahres-Überlebensrate (2021, Bayern) | Männer: 94 % Frauen: 95 % | Keine spezifischen Daten im Material |

| Veränderung Todesfälle (2005-2023) | +36 % (absolut) | +141 % (absolut) |

| Risikofaktoren | Intermittierende Exposition, Sonnenbrände in der Kindheit, Solarien | Kumulative Exposition |

| Anmerkung | Gefährlichste Form, kann schnell metastasieren | Häufigste Form, weniger aggressiv, besser behandelbar |

Die nackten Zahlen – Epidemiologie und demografischer Wandel des Hautkrebses in Deutschland

Der Ablauf des professionellen Screenings – Eine gründliche Inspektion der Haut

Der Ablauf einer Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung ist ein standardisierter Prozess, der sicherstellen soll, dass alle relevanten Hautbereiche systematisch inspiziert werden. Gesetzlich Versicherte in Deutschland haben ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre Anspruch auf diese kostenfreie Leistung. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten auch für jüngere Versicherte, in manchen Fällen bereits ab 15 oder 20 Jahren, und ermöglichen die Untersuchung jährlich. Die Untersuchung selbst dauert in der Regel nur 10 bis 15 Minuten.

Der Check-up besteht aus drei Hauptphasen: dem Anamnesegespräch, der körperlichen Untersuchung und dem abschließenden Beratungsgespräch. Im Rahmen der Anamnese erkundigt sich der Arzt nach der Krankengeschichte, möglichen Vorerkrankungen, dem allgemeinen Gesundheitszustand und nach Hautkrebsfällen in der Familie. Ebenso werden Risikofaktoren wie das individuelle Sonnenverhalten oder die Anzahl der Muttermale erfasst. Patienten sollten in dieser Phase alle selbst bemerkten Veränderungen mitteilen.

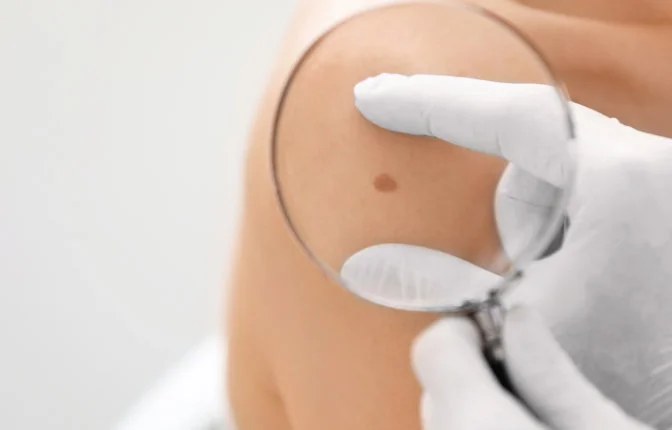

Die anschließende körperliche Untersuchung ist eine visuelle Ganzkörperinspektion, die die gesamte Hautoberfläche erfasst. Um die Haut vollständig begutachten zu können, muss der Patient die Kleidung bis auf die Unterwäsche ablegen. Dies ermöglicht es dem Arzt, auch „versteckte“ Stellen wie Kopfhaut, Fußsohlen, Zehenzwischenräume, Hautfalten, die Mundschleimhäute, Lippen, das Zahnfleisch, sowie den After- und äußeren Genitalbereich zu untersuchen. Es ist bekannt, dass Hautkrebs, insbesondere das maligne Melanom, an jeder Körperstelle auftreten kann, nicht nur an sonnenexponierten Arealen. Manche Patienten empfinden die vollständige Entkleidung als unangenehm , weshalb die Wahrung der Intimsphäre durch den Arzt und eine offene Kommunikation über eventuelle Schamgefühle entscheidend sind.

Zur Unterstützung der visuellen Untersuchung kann der Arzt ein Dermatoskop (Auflichtmikroskop) verwenden, um verdächtige Hautstellen um das 10-fache vergrößert zu betrachten und besser beurteilen zu können. In manchen Praxen wird zusätzlich die Videodermatoskopie eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden die Hautveränderungen fotografisch dokumentiert und die Bilder gespeichert. Eine spezielle Software ermöglicht den Vergleich des aktuellen Hautbildes mit früheren Aufnahmen, wodurch selbst kleinste Veränderungen über einen längeren Zeitraum hinweg erkannt werden können. Es handelt sich dabei um eine wesentliche Ergänzung, die über die reine Sichtprüfung hinausgeht, aber oft als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) betrachtet und von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen wird.

Nach der Untersuchung informiert der Arzt über die Ergebnisse. Wird keine Auffälligkeit gefunden, ist das Ergebnis „negativ“ und es sind keine weiteren Untersuchungen notwendig. Liegt ein Verdacht vor, wird das Ergebnis als „positiv“ bezeichnet. In diesem Fall ist die Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) oder die vollständige operative Entfernung der verdächtigen Stelle notwendig, um die Diagnose histologisch zu sichern.

Die Vorbereitung auf den Termin ist unkompliziert. Patienten sollten auf Make-up, Nagellack auf Finger- und Fußnägeln sowie aufwendige Frisuren verzichten, da sich Hautkrebs auch an diesen schwer zugänglichen Stellen bilden kann.

Der Ablauf des professionellen Screenings – Eine gründliche Inspektion der Haut

Das Auge des Experten – Was Dermatologen suchen und wie sie es bewerten

Bei der Hautkrebsvorsorge suchen Dermatologen nicht nur nach offensichtlichen Tumoren, sondern bewerten Pigmentflecken und Hautveränderungen anhand spezifischer Kriterien. Für die Erkennung des malignen Melanoms dient die sogenannte ABCDE-Regel als entscheidendes, klinisches Instrument. Sie ist ein Gedächtnisstütze, um die wichtigsten Warnsignale zu verinnerlichen:

A wie Asymmetrie: Ein gesundes Pigmentmal ist in der Regel symmetrisch aufgebaut. Ein Mal, dessen Form ungleichmäßig und nicht rund oder oval ist, gilt als auffällig.

B wie Begrenzung: Die Ränder eines gutartigen Muttermals sind scharf und regelmäßig. Eine unregelmäßige, gezackte oder verwaschene Begrenzung, die fließend in das umliegende Normalgewebe übergeht, ist ein Warnsignal.

C wie Colour (Farbe): Ein gesundes Muttermal hat einen einheitlichen Farbton. Ein Melanom kann verschiedene Farbtönungen wie hell- und dunkelbraun, schwarz, bläulich oder rötlich aufweisen. Besondere Vorsicht gilt bei amelanotischen Melanomen, denen das Pigment fehlt und die als rosa oder hautfarbene Läsionen erscheinen können.

D wie Durchmesser: Muttermale, die größer als 5 mm im Durchmesser sind, sollten genauer untersucht werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Melanome auch kleiner sein können, insbesondere bei früher Erkennung.

E wie Erhabenheit/Entwicklung: Ragt ein Pigmentmal mehr als einen Millimeter über das umgebende Hautniveau, ist rau oder schuppig, gilt es als verdächtig. Das wichtigste Kriterium ist oft die Dynamik, also die Veränderung des Mals in Form, Größe oder Farbe über die Zeit.

| Kategorie | Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) | Heller Hautkrebs (Basalzell- & Plattenepithelkarzinom) | ||||

| Visuelle Merkmale | A-B-C-D-E-Regel: Asymmetrie, unregelmäßige Begrenzung, mehrere Farben, größerer Durchmesser, Erhabenheit, Veränderung | Offene Wunde, die nicht heilt | Hartnäckiger, schuppiger roter Fleck mit unregelmäßigen Rändern | Glänzende Beule oder Knoten | Wachsartige, narbenartige Hautstelle | Raue Stellen (Keratosen) an sonnenexponierten Bereichen |

| Zusätzliche Symptome | Brennen, Jucken, Bluten, Nässen | Gelegentliches Bluten |

Die ABCDE-Regel ist primär für die Erkennung von Melanomen konzipiert. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass Fachärzte auch die Merkmale von hellem Hautkrebs kennen, der sich völlig anders präsentieren kann und oft nicht unter die klassische Regel fällt. Diese Tumoren können als offene Wunden, die nicht heilen, rötliche Flecken, glänzende, perlmuttartige Beulen oder wachsartige, narbenartige Hautstellen erscheinen. Auch raue Stellen an sonnenexponierten Körperstellen wie Stirn, Händen oder Glatze können Vorstufen darstellen.

Die Expertise eines Dermatologen besteht darin, nicht nur einzelne Muttermale zu beurteilen, sondern das gesamte Hautbild des Patienten zu erfassen. Ein entscheidendes Kriterium ist dabei das „Ugly Duckling Sign“, also ein Pigmentmal, das sich von allen anderen Pigmentmalen auf der Haut unterscheidet. Dieses ganzheitliche Vorgehen ist ein zentraler Aspekt der professionellen Untersuchung, der über die reine Regelanwendung hinausgeht und das professionelle Screening von der Selbstuntersuchung unterscheidet.

Das Auge des Experten – Was Dermatologen suchen und wie sie es bewerten

Die wissenschaftliche Debatte – Nutzen, Risiken und Grenzen der Früherkennung

Obwohl das Hautkrebs-Screening in Deutschland seit 2008 als Regelleistung etabliert ist, wird dessen Wirksamkeit auf bevölkerungsweiter Ebene weiterhin kontrovers diskutiert. Eine 2019 veröffentlichte Analyse des Cochrane Reviews kam zu dem frustrierenden Schluss, dass die vorliegenden wissenschaftlichen Daten keine klaren Empfehlungen für oder gegen ein allgemeines Screening der asymptomatischen Bevölkerung zulassen. Den Experten mangelt es an robusten, belastbaren Daten aus sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien (RCTs), die einen klaren Beweis für die Reduktion von Krankheitsfällen oder Todesfällen durch das Screening liefern könnten. Es fehlen auch Daten zu weiteren patientenrelevanten Endpunkten wie der Lebensqualität oder psychologischen Belastungen.

Die Hauptkritikpunkte an der Früherkennung betreffen die Risiken, die aus der fehlenden hundertprozentigen Zuverlässigkeit der Untersuchung resultieren. Zum einen besteht die Gefahr von falsch-positiven Befunden. Hierbei wird eine harmlose Hautveränderung als verdächtig eingestuft, was unnötige Ängste und weitere, invasive Untersuchungen nach sich ziehen kann. Ein Modellprojekt in Schleswig-Holstein zeigte beispielsweise, dass von 100 entfernten verdächtigen Hautstellen etwa 80 % gutartig waren. Zum anderen birgt das Screening das Risiko der sogenannten

Überdiagnose. Dabei wird ein Tumor entdeckt und behandelt, der ohne das Screening niemals klinische Symptome oder gesundheitliche Probleme verursacht hätte, weil er entweder sehr langsam wächst oder sich von selbst zurückbildet. Da eine Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Tumoren im Frühstadium oft nicht möglich ist, führt dies zu unnötigen Therapien, deren potenzielle Nachteile die der Früherkennung selbst übersteigen.

Umgekehrt kann es zu falsch-negativen Befunden kommen, bei denen ein bestehender Hautkrebs übersehen wird. Dies kann bei den Betroffenen ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, das den tatsächlichen Behandlungsbeginn verzögert.

Trotz dieser methodologischen Bedenken gibt es klare Hinweise auf einen individuellen Nutzen. Eine große Kohortenstudie aus Sachsen, die Krankenkassendaten auswertete, stellte fest, dass Melanom-Patienten, die an einem Screening teilgenommen hatten, seltener Fernmetastasen aufwiesen und eine signifikant bessere Überlebensrate hatten als jene ohne Screening-Teilnahme. Die Überlebensrate der gescreenten Gruppe war vergleichbar mit der der deutschen Allgemeinbevölkerung. Die Diskrepanz zwischen steigender Inzidenz und weitgehend stabiler Mortalität nach Einführung des Screenings kann als indirekter Hinweis auf einen positiven Effekt der Früherkennung gesehen werden, da die Tumoren in einem heilbaren Stadium entdeckt werden.

Das Dilemma der Früherkennung besteht im Spannungsfeld zwischen dem klaren individuellen Nutzen (erhöhte Heilungschancen) und den potenziellen Risiken auf Bevölkerungsebene (Überdiagnosen, psychische Belastung). Die fehlenden statistisch belastbaren RCTs sind vor allem den immensen logistischen Hürden geschuldet, da eine solche Studie mindestens 800.000 Teilnehmer über einen langen Zeitraum beobachten müsste, um eindeutige Effekte nachzuweisen. Die wissenschaftliche Debatte ist daher nicht abgeschlossen, ändert aber nichts daran, dass eine frühe Diagnose bei jedem einzelnen Patienten die beste Prognose verspricht.

Proaktive Vorsorge im Alltag – Wann man selbst aktiv werden sollte

Der Besuch beim Dermatologen ist eine unverzichtbare Säule der Hautkrebsvorsorge, die regelmäßige, systematische Selbstuntersuchung ist jedoch eine essenzielle Ergänzung. Patienten sollten ihre Haut einmal im Monat in einem gut beleuchteten Raum auf neue oder veränderte Flecken kontrollieren, um sich mit dem normalen Aussehen ihrer Muttermale vertraut zu machen.

Die Selbstuntersuchung sollte einem festen Schema folgen, um keine Körperstelle zu übersehen. Empfohlen wird, sich aufrecht vor einen Ganzkörperspiegel zu stellen und die gesamte Vorder- und Rückseite zu inspizieren. Mit angehobenen Armen können die Seiten des Körpers kontrolliert werden. Anschließend sollten Unterarme, Oberarme und Hände sowie Hals, Gesicht, Ohren, Haaransatz und Kopfhaut (mithilfe eines Handspiegels und Kamms) untersucht werden. Im Sitzen lassen sich dann die Beine, Füße, Zehenzwischenräume und die Bereiche unter den Nägeln begutachten. Der Intim- und Analbereich kann am besten im Sitzen mit einem Handspiegel kontrolliert werden.

Die Bedeutung der Selbstuntersuchung liegt darin, dass sie die Dynamik von Hautveränderungen im Alltag erfasst, die sich zwischen den professionellen Screening-Terminen entwickeln. Wenn bei dieser Selbstkontrolle eines der folgenden Warnsignale beobachtet wird, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden, ohne auf den nächsten regulären Screening-Termin zu warten :

- Ein Muttermal verändert sich in Form, Größe oder Farbe.

- Ein bestehendes oder neues Pigmentmal beginnt zu jucken, zu brennen, zu bluten oder zu nässen.

- Eine Wucherung, ein Knoten oder eine Verhärtung an Haut oder Schleimhaut tritt neu auf.

- Eine offene Wunde oder ein Fleck heilt nicht ab oder breitet sich aus.

- Eine Hautveränderung geht mit weiteren Symptomen wie Fieber oder Schwellungen einher.

Moderne digitale Hilfsmittel, wie Apps oder Teledermatologie-Dienste, können die Vorsorge unterstützen. Anwendungen wie “SkinScreener” nutzen künstliche Intelligenz, um das Risiko von Hautläsionen einzuschätzen. Teledermatologische Angebote ermöglichen es, Fotos der Hautveränderung an Spezialisten zu senden, die zeitnah eine erste Einschätzung geben können. Diese Tools dienen als wertvolle erste Anlaufstelle und können die Aufmerksamkeit für verdächtige Male erhöhen. Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass sie eine professionelle, persönliche Untersuchung durch einen Dermatologen nicht ersetzen können. Die Apps stellen keine Diagnose, sondern geben lediglich eine Risikoeinschätzung, und bei jedem Verdacht wird zur Abklärung vor Ort geraten. Das wirksamste System für die Hautgesundheit ist die Kombination aus gesetzlich geregeltem, professionellem Screening und der monatlichen, systematischen Selbstkontrolle des aktiven Patienten.

Die Suche nach einem qualifizierten Dermatologen kann durch digitale Angebote und Online-Tools vereinfacht werden. Die Option, einen Hautarzt online finden, wird durch verschiedene Dienste unterstützt, die es Patienten ermöglichen, Fotos von Hautveränderungen hochzuladen und einen medizinischen Fragebogen auszufüllen, um innerhalb kurzer Zeit eine erste ärztliche Einschätzung zu erhalten. Solche Dienste können Wartezeiten und Anfahrtswege vermeiden und bieten eine schnelle erste Anlaufstelle. Darüber hinaus stellen viele Krankenkassen und Patientenservices Online-Suchfunktionen bereit, um berechtigte Ärzte für das Hautkrebs-Screening zu finden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese digitalen Tools eine persönliche, professionelle Untersuchung in der Praxis nicht vollständig ersetzen können. Insbesondere bei verdächtigen Befunden wird in der Regel eine zeitnahe Terminvereinbarung vor Ort empfohlen, um eine genaue Diagnose zu sichern.

Proaktive Vorsorge im Alltag – Wann man selbst aktiv werden sollte

Prävention und Risikomanagement – Der beste Schutz vor Hautkrebs

Prävention ist der Eckpfeiler im Kampf gegen Hautkrebs und der beste Schutz vor der Entstehung der Krankheit. Die wichtigste Ursache für Hautkrebs ist die UV-Strahlung, wobei das maligne Melanom insbesondere mit Sonnenbränden in der Kindheit und internerender Exposition verbunden ist, während heller Hautkrebs vor allem durch kumulative Langzeitexposition verursacht wird. Die Haut vergisst nichts, daher ist ein lebenslanger Schutz entscheidend.

Die wichtigsten Maßnahmen zum Risikomanagement sind:

1. Sonnenschutzmittel: Das konsequente Auftragen von Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor (mindestens SPF 30) ist unerlässlich. Die Anwendung sollte 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien erfolgen und regelmäßig, insbesondere nach dem Schwimmen oder Schwitzen, wiederholt werden.

2. Schützende Kleidung: Lange, luftige und sonnendichte Kleidung bietet einen effektiven Schutz. Ergänzt wird dies durch das Tragen eines Sonnenhutes und einer Sonnenbrille.

3. Verhaltensmaßnahmen: Das Meiden der direkten Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr, der Aufenthalt im Schatten und die Nutzung von Sonnenschirmen mit speziellem UV-Schutz sind einfache, aber wirksame Strategien zur Reduktion der UV-Belastung.

4. Meidung von Solarien: Solarien setzen die Haut einer hohen UV-Strahlendosis aus, was das Hautkrebsrisiko signifikant erhöht. Die Nutzung sollte konsequent gemieden werden.

Die unterschiedlichen Risikofaktoren für Melanome und hellen Hautkrebs verdeutlichen, dass Prävention eine lebenslange Aufgabe ist, die nicht allein durch medizinische Angebote erfüllt werden kann. Die steigende Inzidenz trotz der etablierten Screening-Programme zeigt, dass eine fortlaufende Aufklärungskampagne notwendig ist, um die Bevölkerung für Verhaltensänderungen zu sensibilisieren. Maßnahmen wie das Verbot von Solarien für Jugendliche sind ein wichtiger Schritt, um die nachwachsenden Generationen vor den Langzeitfolgen der UV-Exposition zu schützen.

Fazit und Ausblick: Die Zukunft der Hautgesundheit

Der jährliche Besuch beim Dermatologen ist eine unverzichtbare Maßnahme im Rahmen der individuellen Gesundheitsvorsorge, die weit über kosmetische Aspekte hinausgeht. Die vorliegenden Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Hautkrebsdiagnosen in Deutschland, was einerseits auf verbesserte Früherkennung, andererseits auf veränderte Verhaltensweisen in der Vergangenheit zurückzuführen ist. Die hohe relative Überlebensrate bei frühzeitiger Erkennung unterstreicht den enormen Wert des Screenings.

Die wissenschaftliche Debatte um die flächendeckende Evidenz des Screenings, insbesondere hinsichtlich Überdiagnosen und falsch-positiven Befunden, muss ernst genommen werden. Sie sollte jedoch nicht dazu führen, dass der individuelle Nutzen in Frage gestellt wird. Aus der Perspektive des einzelnen Patienten überwiegen die potenziellen Risiken, nicht diagnostiziert und nicht behandelt zu werden, bei weitem die möglichen Nachteile eines Screenings.

Die Zukunft der Hautgesundheit liegt in einer umfassenden Strategie, die drei Säulen vereint:

1. Professionelles Screening: Die Inanspruchnahme der gesetzlich garantierten Vorsorgeuntersuchungen in qualifizierten Praxen bleibt ein entscheidender Pfeiler zur Früherkennung, insbesondere von Tumoren an nicht einsehbaren Körperstellen.

2. Proaktive Selbstkontrolle: Die regelmäßige, monatliche Selbstuntersuchung befähigt den Einzelnen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und bei Verdacht umgehend einen Arzt aufzusuchen.

3. Lebenslange Prävention: Die konsequente Umsetzung von UV-Schutzmaßnahmen und die Vermeidung von Solarien sind die grundlegendsten und effektivsten Mittel, um das persönliche Hautkrebsrisiko langfristig zu senken.

Die Kombination dieser Maßnahmen schafft ein duales Sicherheitssystem, das die individuellen und gesellschaftlichen Risiken von Hautkrebs minimiert. Es ist eine gemeinsame Verantwortung von Medizin, Public Health und jedem Einzelnen, das Bewusstsein für die Hautgesundheit zu stärken und sie als einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Gesundheit zu begreifen.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Der vorliegende Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder qualifiziertes medizinisches Fachpersonal. Suchen Sie bei gesundheitlichen Problemen oder Bedenken bezüglich Ihrer Haut immer den Rat eines qualifizierten Mediziners auf. Ignorieren Sie niemals professionellen medizinischen Rat oder zögern Sie, diesen einzuholen, weil Sie etwas in diesem Artikel gelesen haben.

Finde den passenden Therapeuten oder Arzt für dich – Therapeutenkatalog

Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte.